Indonesia adalah negara agraris yang mayoritas penduduknya adalah kaum tani. Indonesia juga memiliki wilayah yang luas serta kaya akan lahan yang subur untuk bercocoktanam. Hal ini seharusnya membuat kaum tani di Indonesia merasa bagaikan di surga karena limpahan sumber daya alam yang begitu menjanjikan. Namun kenyataannya justru terbalik, petani di Indonesia malah miskin dan dipinggirkan oleh praktek-praktek neoliberalisme yang didukung oleh pemerintahnya. Salah satu wujud neoliberalisme tersebut adalah korporatisasi pangan dan pertanian oleh perusahaan-perusahaan transnasional (TNC).

Secara teori istilah korporat (corporate) dikenalkan pertama kali di Amerika Serikat pada 1957 dengan istilah agribusiness oleh J.H Davis dan R. Goldberg. Mereka mendefenisikan agribisnis sebagai keseluruhan rantai proses pertanian, mulai dari input pertanian sampai ke tingkat eceran (the entire supply chain, from farm inputs to retail ). Jesper S. Lee dari Virginia, Amerika Serikat, dalam bukunya Agribusiness procedures and records juga menyebutkan bahwa tidak efisien apabila petani memproduksi sendiri benih, pupuk, ataupun mesin pertanian; namun akan lebih mudah apabila dibeli dari agribisnis yang spesialis memproduksi barang-barang tersebut.

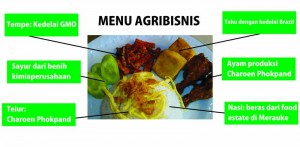

Selanjutnya agribisnis akan menimbulkan spesialisasi pada tiap lininya, mulai dari on farm sampai off farm. Agribisnis juga yang mendorong tumbuhnya perkebunan-perkebunan, sampai terjadinya food estate.Melalui agribisnis, pertanian diproduksi secara industri, dalam jumlah sebanyak-sebanyaknya dengan ukuran seragam dan bersifat monokultur. Akibatnya terjadilah modernisasi, seperti mekanisasi pertanian (dari traktor besar hingga robot) hingga bio-teknologi.

Agribisnis juga memunculkan free market (pasar bebas) di dunia pertanian, agar tidak muncul hambatan dalam transaksi antar lini agribisnis. Paham free market inilah yang selalu menginginkan untuk menguasai pasar, sehingga bagi yang tidak kompetitif akan kalah dari persaingan merebut pasar. Free Market juga berorientasi untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, sehingga produksi ditentukan dari permintaan dan penguasaan pasar. Hal ini menyebabkan kegiatan bertani bukan lagi untuk kehidupan tapi untuk memproduksi komoditas. Selanjutnya pemodal kuat akan menguasai pasar pertanian sehingga petani kecil hanya menjadi bagian dari elemen agribisnis saja (buruh murah misalnya). Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ekspansi usaha besar-besaran perusahaan-perusahaan trnasnasional (TNCs) ke negara-negara berkembang yang biasanya cukup kaya akan sumber daya alam namun masih kurang mapan dalam segi ekonominya. Selain itu upah minimum di negara-negara berkembang masih cenderung sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara maju.

Perkembangan Korporat Pangan-Pertanian di Indonesia

Korporatisasi pengan dan pertanian mulai berkembang di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Masuknya kekuasaan kolonial barat membawa dampak perubahan dalam sistem kehidupan, ekonomi dan politik di Indonesia. Pada saat itu muncul tanah-tanah partikulir sebagai akibat dari penjualan tanah oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Sampai dengan tahun 1915 sekitar 1,2 juta hektar tanah perkebunan/persawahan telah dijual oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda kepada pihak swasta. Tanah-tanah itu berstatus Tanah Partikulir yang pemiliknya bangsa Belanda, Eropa dan Cina.

Selanjutnya datanglah masa revolusi hijau pada sekitar tahun 70-80 an. Revolusi hijau ini sendiri mendasarkan diri pada tiga pilar penting yakni penyediaan air melalui sistem irigasi, pemakaian pupuk kimia dan penerapan pestisida untuk menjamin produksi, dan penggunaan varietas unggul sebagai bahan baku berkualitas. Melalui penerapan teknologi non-tradisional ini, terjadi peningkatan hasil tanaman pangan berlipat ganda dan memungkinkan penanaman tiga kali dalam setahun untuk padi, suatu hal yang tidak dapat dimungkinkan tanpa tiga pilar tersebut. Namun berakibat musnahnya berbagai organisme penyubur tanah musnah, kesuburan tanah merosot dan menjadi tandus, tanah mengandung residu (endapan pestisida, hasil pertanian yang mengandung residu pestisida, terjadi peledakan serangan dan jumlah hama, yang akhirnya mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem alam sekitar. Revolusi hijau menyebabkan petani menjadi tergantung terhadap produk-produk kimia sehingga sistem pertanian berkelanjutan semakin terpinggirkan. Revolusi hijau ini sendiri pastinya juga didukung oleh korporat-korporat agribisnis yang memproduksi pupuk kimia dan pestisida yang digunakan sebagai dasar proses revolusi hijau. Mereka menggembar-gemborkan kegunaan produknya hanya supaya produk mereka laku terjual seperti kacang goreng tanpa memikirkan efek jangka panjangnya.

Selanjutnya, Sistem Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang digagas pemerintah untuk memberdayakan petani lokal juga sangat sering tidak menguntungkan petani. Kesepakatan baik pemanfaatan lahan, biaya operasional ataupun harga jual hasil perkebunan ternyata tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan bersama. Sistem PIR cenderung menguntungkan perusahaan-perusahaan perkebunan besar yang dengan seenak hatinya memonopoli harga jual petani.

Dari hari ke hari, Iklim korporatisasi dan agribisnis ini malah semakin berkembang dan menancapkan kukunya di bumi nusantara ini. Hal ini sendiri didukung oleh konteks politik pembangunan di Indonesia yang cenderung berideologikan kapitalis, walaupun secara yuridisnya masih berideologikan Pancasila. Anggaran pembangunan (khususnya pertanian) di Indonesia, mulai dari infrastruktur, alokasi lahan, sampai penyuluhan sudah sangat berbau korporatisasi ala neolib. Hal ini didukung dengan Undang-Undang (UU) di Indonesia ini yang sangat pro-agribisnis dan kaum neoliberal. UU pangan, UU Penanaman Modal, UU Perkebunan, UU Kehutanan, sampai UU Sumber Daya Air menjadi contoh betapa negeri yang gemah ripah loh jinawi ini sudah dikepung dengan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak pro terhadap rakyat. Belum lagi sistem pendidikan di Indonesia yang menghasilkan pemikir ataupun intelektual pertanian yang beorientasi agribisnis, bukannya beorientasi untuk mengembangkan sistem pertanian yang berdaulat.

Kejayaan agribisnis ini sendiri sebenarnya telah runtuh. Gagalnya revolusi hijau adalah salah satu bukti kongkritnya. Korporatisasi agribisnis juga memberi kontribusi dalam menambah jumlah kelaparan di dunia. Menurut data FAO(Food and Agriculture Organization-Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia), jumlah orang yang kelaparan setiap harinya mencapai angka tertinggi dalam sejarah sebanyak 1 milyar, atau tepatnya 1,02 milyar pada tahun 2008 yang lalu, dan bertambah sekitar 100 juta orang pada tahun 2009. Iming-iming sebagai penghasil pangan yang mampu memberi makan dunia – yang didengung-dengungkan oleh perusahaan-perusahaan pangan transnasional – ternyata hanya sebatas janji-janji ekonomis belaka.

Belum lagi tingkat kemiskinan yang juga semakin tinggi, mencapai 16% dari jumlah penduduk dunia pada tahun 2006, dan akan terus meningkat. 60% dari masyarakat miskin ini berada di pedesaan, sedangkan mayoritas masyarakat pedesaan menggantungkan hidupnya dari bertani.Kerusakan ekologis juga akibat dari kerakusan korporatisasi agribisnis. Banjir, pemanasan global, sampai semakin tingginya jumlah lahan kritis adalah salah satu konsekuensi dijalankannya sistem pertanian berbasis agribisnis ini.

Agroekologi, solusi La Via Campesina

La Via Campesina sebagai organisasi petani internasional yang memiliki anggota di 69 negara yang tersebar di seluruh dunia menawarkan solusi atas korporatisasi agribisnis yang sudah meluluhlantakkan kaum tani di dunia ini. Solusi tersebut datangnya bukanlah dari luar melainkan dari diri anggota-anggotanya sendiri yang notabene adalah kaum tani. La Via Campesina percaya bahwa kaum tani di seluruh dunia memiliki potensinya masing-masing, sehingga sebagai organisasi yang berbasis kaum tani , La Via Campesina bertanggung jawab untuk menumbuhkembangkan kebanggaan, rasa percaya diri dan kemandirian kaum tani.

Agroekologi adalah salah satu solusi La Via Campesina melawan korporatisasi agribisnis. Agroekologi sendiri dapat didefenisikan sebagai penerapan konsep dan prinsip ekologi dalam merancang dan mengelola keberlanjutan, keanekaragaman hayati, dan ekositem pertanian yang berkeadilan. Agroekologi mengembangkan agroekosistem dengan tingkat ketergantungan minimal atas input eksternal, sehingga mengoptimalkan interaksi dan sinergi antara komponen biologi. Hal ini akan menyediakan mekanisme bagi sistem bagi sistem kesuburan tanah, produktivitas dan perlindungan tanaman.

Agroekologi adalah salah satu solusi La Via Campesina melawan korporatisasi agribisnis. Agroekologi sendiri dapat didefenisikan sebagai penerapan konsep dan prinsip ekologi dalam merancang dan mengelola keberlanjutan, keanekaragaman hayati, dan ekositem pertanian yang berkeadilan. Agroekologi mengembangkan agroekosistem dengan tingkat ketergantungan minimal atas input eksternal, sehingga mengoptimalkan interaksi dan sinergi antara komponen biologi. Hal ini akan menyediakan mekanisme bagi sistem bagi sistem kesuburan tanah, produktivitas dan perlindungan tanaman.

Agroekologi menjawab kebutuhan teknologi bagi petani kecil. Inovasi teknologi pada petani kecil ini memiliki beberapa karakter yakni penghematan input dan biaya, pengurangan resiko kegagalan, dikembangkan untuk lahan marjinal, cocok dengan sistem pertanian rakyat, dan meningkatkan pemenuhan nutrisi, kesehatan, dan lingkungan. Sistem agroekologi ini sudah sesuai dan sejalan dengan kriteria pengembangan teknologi bagi petani kecil. Kriteria tersebut adalah berbasikan pengetahuan lokal dan rasional; layak secara ekonomi dan dapat diakses dengan menggunakan sumber-sumber lokal; sensitive pada lingkungan, nilai sosial dan kebudayaan; mengurangi resiko dan bisa diadaptasi oleh petani; serta meningkatkan secara keseluruhan produktivitas dan stabilitas pertanian.

Pelaksanaan sistem agroekolologi ini akan memberikan perubahan drastis yang sangat positif bagi petani kecil. Mereka yang dulunya bertani secara individual akan bertani secara berkelompok dan memiliki wadah organisasi, produk-produk hasil pertanian pun akan semakin terintegrasi. Agroekologi juga akan semakin membuat petani kecil mandiri karena tingkat kemandirian yang semakin tinggi dalam memproduksi pupuk, benih, dan pengendali hama sendiri. Pengaruhnya gizi keluarga petani akan seimbang. Pelaksanaan sistem agroekologi yang baik dapat menjadikan sebuah desa petani menjadi desa yang organik, sehingga ke depannya diharapkan mampu mengembangkan pusat-pusat pelatihan bagi petani lain yang ingin bertukar pengalaman ataupun untuk pendidikan lebih lanjut.

Praktek agroekologi ini sendiri sudah berhasil diterapkan di daerah Bogor, tepatnya di Desa Cibeureum Kecamatan Dramaga, berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Bogor. Desa yang juga merupakan salah satu basis Serikat Petani Indonesia (SPI) ini telah berhasil menerapkan sistem pertanian agroekologi yang berkelanjutan. Seluruh hasil pertanian ditanam dengan menggunakan sistem organik, begitu juga untuk kebutuhan pupuk dan benih, semuanya dibuat dan diolah petani sendiri tanpa ada campur tangan korporat-korporat agribisnis. Di desa ini juga terdapat sebuah Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) pertanian organik yang telah memiliki berbagai macam fasilitas yang meliputi sarana belajar mengajar, praktikum, penelitian, magang, kebun budidaya pertanian organik, dan sistem pemasaran produk.

Praktek agroekologi ini sendiri sudah berhasil diterapkan di daerah Bogor, tepatnya di Desa Cibeureum Kecamatan Dramaga, berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Bogor. Desa yang juga merupakan salah satu basis Serikat Petani Indonesia (SPI) ini telah berhasil menerapkan sistem pertanian agroekologi yang berkelanjutan. Seluruh hasil pertanian ditanam dengan menggunakan sistem organik, begitu juga untuk kebutuhan pupuk dan benih, semuanya dibuat dan diolah petani sendiri tanpa ada campur tangan korporat-korporat agribisnis. Di desa ini juga terdapat sebuah Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) pertanian organik yang telah memiliki berbagai macam fasilitas yang meliputi sarana belajar mengajar, praktikum, penelitian, magang, kebun budidaya pertanian organik, dan sistem pemasaran produk.

Tejo Pramono, staf Internatioanl Operational Secretariat (IOS) La Via Campesina